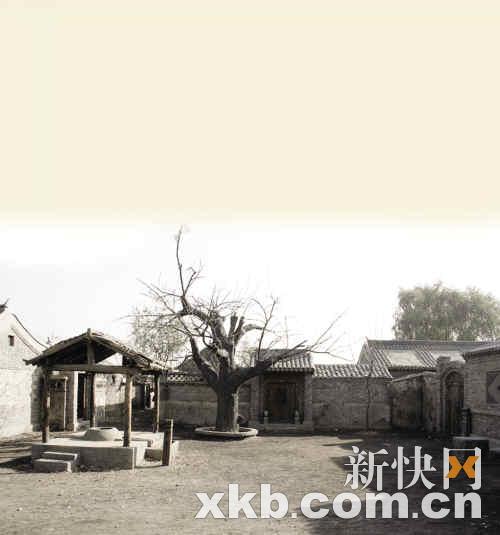

| 老北京四合院 |

| 剧照 |

| 剧照 |

| 剧照 |

■新快报记者 易哲

由汪俊执导,黄磊、蒋勤勤主演的新版电视剧《四世同堂》目前正在央视一套热播。尽管有报道称这部旧瓶装新酒的电视剧收视率较之前播出的 《倾城之恋》、《我的青春谁做主》略有走低,不过从该剧播出后产生的激烈争议和讨论来看,它依然是一部值得我们去仔细鉴赏、细细品味的成功作品。

因为老舍、因为《四世同堂》原著在中国文学史上的高度、更因为之前旧版《四世同堂》电视剧的深入人心,新版《四世同堂》的导演汪俊在该剧开拍伊始,就曾戏称自己是在戴着镣铐跳舞,而几乎所有的观众也从一开始就以严苛的要求来审视这部新剧。

镣铐很沉,加之众口难调,这支舞的难度有多大,可想而知。但汪俊还是选择了迎难而上,他说:“我没想过要和旧版作比较,没想过再拍出一部经典,其实我的想法很单纯,就是因为我对老舍先生有很深的认同感,我想用自己的方式向老舍先生致敬。”

一部以致敬为初衷的作品,一定是充满诚意的,至于它表现得好或坏,就留给观众自己去评说吧。

【争议篇】

争议1

关键词:京味

狂踩派:

京味在快节奏和外乡演员中消逝

老舍先生最被人称道的,就是他的作品中无论是描写世态人情还是风俗习惯,都呈现出浓郁的“京味”。旧版电视剧在这一点上可谓表现完美:瑞宣的知识分子出身令他的北京话时时处处带着恭敬温和的口吻;不学无术的老二瑞丰则完全是一嘴油腔滑调的胡同串子味;冠晓荷的北京话兼具“油”和“痞”;底层人民车夫小崔、剃头匠孙七则完全是粗人式的“浑不吝”感觉;而最迷人的标准老北京腔来自祁老爷、李四爷、钱先生这些老一辈人,那慢条斯理、抑扬顿挫的京腔仿佛能一下子把人带回那个时代。

而在新版中,或许导演认为那些慢悠悠的京腔京韵会拖慢整部戏的节奏,或许由于这一版的演员来自五湖四海(主演中只有扮演瑞宣的黄磊是北京人,而“大赤包”的扮演者是来自香港的演员元秋),新版的《四世同堂》有意无意地在对白上采取了“去京味化”处理。而摒弃了语言上的“原味”,势必将会在人物性格塑造上和整部剧的韵味上大打折扣。

力挺派:

上CCTV就该少点儿京味

剧名叫《四世同堂》,大家就非得说一口京片子吗?要是不叫《四世同堂》,我保证很多人不会对所谓的京味有什么意见。而且这部剧是放在CCTV播,缺少点儿京味就对了,又不是专门拍给北京观众看的。话说回来,现在北京城里,能讲一口纯正老北京方言的人又有多少呢?

《四世同堂》原著的精髓是“抗日”,而不是京味。作为一名南方观众,我觉得新版《四世同堂》的京味够浓厚了。

●当事人说——

导演汪俊:“我不觉得剧里面没有京味了,只是第一集为了故事情节往前走,给后面做好铺垫,所以我们没有像旧版中老爷子去市场买兔儿爷就买了十几二十分钟那样优哉游哉,这也是我自己的取舍,我不太主张把戏慢慢往前推。观众在看的时候,不能老拿旧版和新版做对比,毕竟这是两部作品,我既然重拍了,就得拍得不一样,否则干脆把旧版拿出来重播一下就好了。”

争议几乎是每一部成功作品的“孪生兄弟”,但因为有旧版电视剧的珠玉在前,所以新版《四世同堂》的争议确实有点儿多。从剧情、人物、台词甚至是主题歌,观众都有话要说,这样的全面“围剿”堪称是“前无古人”。面对方方面面的质疑,新版《四世同堂》的导演、编剧和演员也给出了自己的答辩。

争议2

关键词:元秋

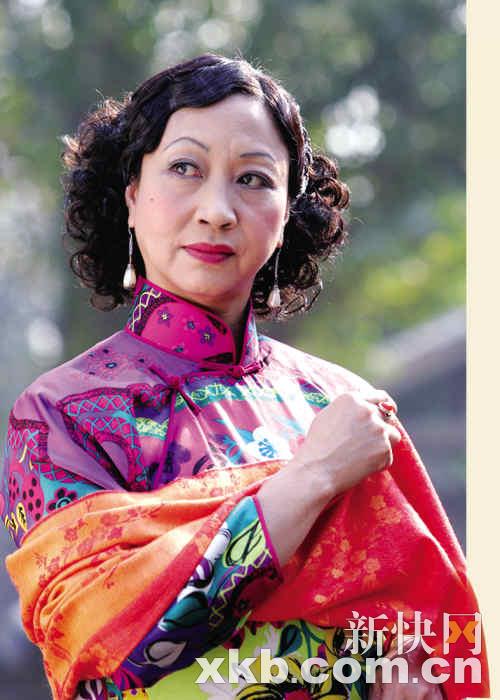

狂踩派:新版“大赤包”有“包租婆”味

或许是旧版中李婉芬的演绎太过经典,而元秋在电影《功夫》中的“包租婆”形象又太深入人心,作为剧中经典反派人物“大赤包”的扮演者,元秋被指是该剧当中最大的一个败笔。另外由于元秋别说讲北京话,就连普通话说得都不够流畅,拍摄时又是用粤语与其他演员对戏,因此她这个角色的荧屏效果打了很多折扣。不喜欢她的网友认为“大赤包是小羊圈儿的西太后,这个人阴险霸道,投靠日本人,但并不是一个张牙舞爪的人,所以不应该是那种表面嚣张的人。而元秋的表演过于表面化,比较夸张;反观旧版中李婉芬的表演多体现于眼神、语言和一些能体现心理活动的行为上,非常传神,堪称经典”。

力挺派:

元秋版“大赤包”更贴近原著

大赤包本来就是一个土财主,老舍先生是用讽刺和夸张的手法写她的,大家应该看过书。元秋版“大赤包”显然更贴近原著。

我觉得元秋演得很不错,谈不上喜欢,但是她一出场我就会盯着看,挺吸引人,演技很娴熟啊!她和赵宝刚演的夫妻,是这部戏最有看头的、演得最好的。

●当事人说——

导演汪俊:“其实一开始没想过用元秋,她身上确实有香港演员很多固有的特质,但同时她身上那种女光棍儿的‘泼辣’也吸引了我。开拍之前,我给她递了很多《四世同堂》的资料,还请民俗专家给她讲老北京,她自己原来也是学京剧的,有很厚重的底子,最后出来的效果,她带给了我很大的惊喜。可以说,这个大赤包更丰满了,她不是坏到人人喊打,而是坏得有些可爱。”

争议3

关键词:造型

狂踩派:造型时尚不够复古

和旧版《四世同堂》相比,新版在布景和人物造型上也是做足了功夫。《四世同堂》描写的故事发生在抗日战争期间,老百姓的生活比较艰苦,因此旧版中的人物无论是衣着还是造型都比较朴素,甚至有些灰头土脸。在新版中,尽管几个主要人物衣着仍然很朴素,但少了旧版中的灰暗气息,色彩上更清新,比如蒋勤勤的一袭蓝色布制旗袍,虽然算不上华丽,但也比较精致时尚。

力挺派:这是诚意的表现

有必要两部作品的衣服都一个色调吗?我倒是觉得新版对衣服这样的东西都很讲究,恰恰是诚意的表现。再说时代变了,还那么灰头土脸,有人看吗?黄磊和蒋勤勤本身就是帅哥美女,穿什么衣服都会显得挺时尚,这亦无可厚非呀。

●当事人说——

蒋勤勤:“我今天不光是演韵梅,明天可能会演红梅、铁梅,而且不应该老拿旧版经典的人物跟我们做比较,是不可比的。现在再去找一个李维康(旧版中韵梅的扮演者),可能吗?不可能的。而且艺术本来就是非常主观的东西,今天我来演了,我就代表这个人物,我就是这个人物,你为什么要让我去复制其他人呢?我又不是复印机!新版应该是对旧版的一个突破,大家的眼光都应该往前看。”

争议4

关键词:配音

狂踩派:配音与口型对不上

细心的观众一定会发现,新版《四世同堂》竟然出现了声画不同步的问题。在前几集中,演员的口型竟然比配音慢了半拍,这个问题在之后的剧集中也出现过。在配音技术已相当成熟的今天,还出现这样的低级错误,让人觉得很失望。

力挺派:这个无伤大雅

一开始看到时,是有些不舒服,但后来,我完全被剧情所吸引了,也就忽略了“声影脱节”的现象,所以配音对整部剧来说,无伤大雅。另外说一句,配音是挺有难度的技术活儿,比如粤语和普通话的长度不一样,元秋的配音就总是出现脱节,如果找个专业配音演员来配,都不一定能踩准点。

汪俊导演不是就这个问题已经向全国观众道歉了吗?大家应该宽容一点。

●当事人说——

黄磊:“其实说到北京文化,大家通常指的是语言,当然老舍先生的文学作品全部是北京特色,京味。作为这部电视剧来讲,汪俊导演也在追求京味的东西,比如勤勤做饭,北京人喜欢咸菜疙瘩、酱瓜炒肉丁,这些在剧中都有体现。勤勤能讲重庆话、四川话,我讲不了,如果不听她说话,怎么能看出她是哪儿人呢?因为大部分演员的北京话讲得不那么地道,所以我们用了配音,此外还有其他的原因——我们拍这部戏的时候条件很困难,这部戏的背景是抗日战争时期的老北京,但我们是在现在的新北京拍,外面很热闹,塞车、按喇叭,我们很难同步录音,所以最后还是选择了配音。”

争议5

关键词:节奏

狂踩派:节奏不稳,忽急忽慢

新版《四世同堂》整体节奏把握不太好,前几集感觉慌慌张张的,不够大气和厚重,到了后面有些时候又很拖沓,一点儿小事拍得慢慢悠悠的,考验观众的耐性。

力挺派:

感觉挺明快的

新版的剧情编排比较紧凑,加入的情节在不影响主线的情况下增加了观赏性。其实,正是这种明快感,才让人觉得该剧少了些京味。如果真要按原著中的感觉来拍,估计得拍五六十集才行。

●当事人说——

导演汪俊:“我们可能在节奏上偏快一些。现代社会的生活节奏,要求不能太慢,还要保持原汁原味,我们是考虑了人们的欣赏习惯,但这倒不是说故意去迎合观众的欣赏口味。三十多集的剧,是否拖沓,是否有故意拉长剧集之嫌,是否不够厚重,往后看就知道了。”

争议6

关键词:主题歌

狂踩派:于魁智像在唱样板戏

新版的主题歌是京剧名角于魁智唱的,他一开口,我就以为是在唱样板戏《智取威虎山》呢。而旧版骆玉笙先生唱的《重整河山待后生》,一字一句中透着国仇家恨、铿锵有力,更能衬托出《四世同堂》中的民族情感,荡气回肠。

力挺派:

音色华丽,挺现代

我特地比较了新旧版本,个人觉得于魁智唱得挺好,虽然不能说完美,但还是很不错的,音色华丽、唱腔讲究,感觉唱得挺现代的,朗朗上口。喜欢!

●当事人说——

导演汪俊:“骆玉笙先生唱的《重整河山待后生》非常经典,无法超越,所以选择了翻唱,还是沿用了京剧的味,沿用了苍凉的氛围,都有戏在里面。在我的脑海中经常会有这样的画面,路过某条胡同,听见京剧一起,哟,抬头看到的就是一家‘四世同堂’,这种感觉非常好,所以我也一直想把《四世同堂》这部戏继承下来。”

举报成功