1997年7月1日凌晨零点,香港主权正式回归祖国,从而告别了被统治了一百多年的殖民地历史,香港的历史从此翻开了新的一页。

香港电影,也在回归的脚步中迈开了新的步伐,走上跟内地电影相互融合的漫长路程——而实际上,回归前夕的香港电影(从九十年代初到1997年)也经历了许多的变化,从极盛时期逐渐步入低谷,甚至被香港的媒体称之为“香港电影死了”——曾经被赞誉为“东方的好莱坞”的香港电影,是因何走到这一地步的呢?

票房:港产片从极盛转衰

电影的产量与票房是反映一个时期一个地区的电影发展与变化的一种比较直观的方式,因为电影首先是一门工业然后才是一种艺术,而在香港,电影的商业化特性也特别明显。

表一:香港电影市场上映的电影数量与票房

年份 港产片数量(部)上映影片总数(部)港片票房(亿港元) 总票房(亿港元) 1990121 ―― 9.4 —— 1991126 473 10.4 13.7 1992210 503 12.4 15.5 1993234 502 11.5 15.3 1994187 474 9.7 13.8 1995153 461 7.9 13.4 1996116 430 6.9 12.2 199788 410 5.5 11.6

八十年代是香港电影发展的黄金时期,票房基本上是呈现出年年高升的姿势(只有1989年稍低于1988年,但1990年又比1989年有所上涨),而九十年代的最初几年在影片的产量上仍然是上涨的(在最盛世的时期香港有五条电影院线,基本上保持着每条院线每周都有一部新片上映的状况,所以年产量超过200),港产片的票房收入在1992年时达到了最顶峰,然从1993年开始则是逐年下降(2000年稍微好于1999年)。

随之下降的是港产片票房在香港电影市场中的所占份额,1991年是占大约75%,1992年占大约79%,但1993年只有大约73%,并一直下降到1997年的大约45%——也是第一次港产片的票房在本土市场失去了半壁江山。

表二:香港市场年度前三名票房:

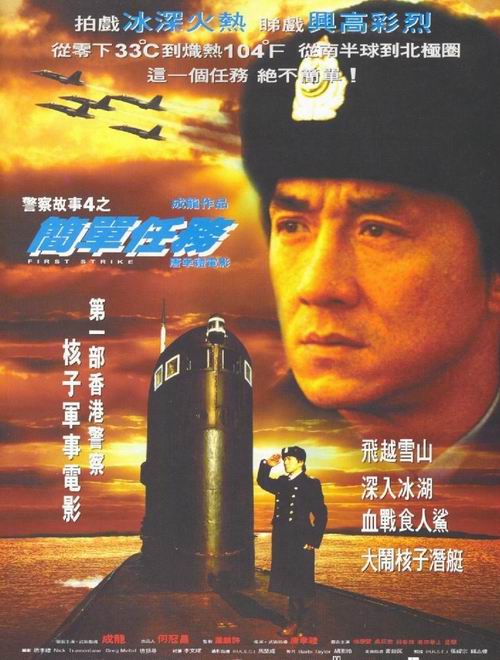

年度港产片 票房(万港元)外语片票房(万港元) 1990《赌圣》 4133 《人鬼情未了》 3463 1990《赌侠》 4034 《风月俏佳人》 2516 1990《新半斤八两》2635 《回到未来3》 1848 1991《逃学威龙》4382 《未来战士2》 2790 1991《飞鹰计划》3904 《抢钱家族》 1155 1991《跛豪》 3870 《幼稚园特警》 1046 1992《审死官》4988 《本能》 2780 1992《家有喜事》4899 《情人》 1488 1992《鹿鼎记》4086 《小鬼当家2》 1233 1993《唐伯虎点秋香》4017 《侏罗纪公园》 6190 1993《花田喜事》3548 《绝岭雄风》 2350 1993《新不了情》3114 《幻影英雄》 1890 1994《赌神2》 5250 《生死时速》 4643 1994《醉拳2》 4097 《真实谎言》 3702 1994《国产零零柒》3752 《阿甘正传》 3354 1995《红番区》5691 《虎胆龙威3》 3265 1995《霹雳火》4565 《永远的蝙蝠侠》 2611 1995《百变星君》3533 《七宗罪》 2591 1996《警察故事4》 5752 《天煞:地球反击战》4938 1996《食神》 4086 《职业特工队》 3963 1996《大内密探零零发》3605 《石破天惊》 3052 1997《一个好人》4542 《泰坦尼克号》 11494 1997《97家有喜事》4044 《迷失的世界》 5823 1997 《黄飞鸿之西域雄狮》3027 《变脸》 3005

从表二可以看出,香港电影在1993年首次被外语片占据了年度票房冠军的位置,且差距达到2000多万,相当于当年的票房第12名《玫瑰玫瑰我爱你》(累积票房2193万港元)。1994年开始港产片又占据了票房冠军的位置,但港产片的票房与外语片票房的差距也在不断的拉小了如1992年的港产片票房第三名《鹿鼎记》比外语片的第三名《小鬼当家2》多了将近3000万港元,甚至超过当年的外语片冠军《本能》1300多万港元(当年的港产片第30名《哗!英雄》的票房是1153万港元)。1994年的港产片与外语片的前三名的差距被缩小了很多,到了1997年,票房冠军不但被好莱坞电影《泰坦尼克号》所占据,而且,其票房成绩1亿1494万港元是至今为止的最高记录,票房亚军《迷失的世界》也超过港产片冠军《一个好人》大约1300万,跟当年的第十一名港片《超级无敌追女仔》(1297万)基本上持平,而这三部外语片的总票房,就占据了年度总票房的大约1/6。

如果只是就港产片而言,从表二也可以看出,1991年的票房前三名都在3000万港元以上(其实年度第七名《五亿探长雷洛传》的票房仍在3000万以上,即3069万港元);甚至1993年时,前三名的票房都超过了4000万(第12名《黄飞鸿2男儿当自强》也取得3040万的票房成绩);但1993年只有《唐伯虎点秋香》略超过4000万,超过3000万的也只有5部电影;1994年虽然有《赌神2》取得5250万的好成绩,虽然另外也还有六部作品超过3000万的票房,但整体上却是输给了1993年的,香港电影的颓败之势,也愈加明显……

此外,在第26届金像奖特刊上,还特地附录了从1981年以来的年度港产片票房前三十名的名单与票房数字,并表示:“1981年的港片票房第三十名《辛亥双十》收290万,跟着1982年的《宝妹》跳升到410万,然后逐年递升,终于到1987年《义本无言》可以达到1000万。连票房第三十名都有一千万的票房,足证当时如何兴旺。情况一直维持到1993年的《白发魔女传2》。这段时期可说是香港影业的黄金时期。1994年开始跌破一千万,跟着每年递减,到1999年只有三百多万。之后每年多维持在约三百多万,记录最后一年2005年的《雀圣2自摸天后》只有240多万,连1981年的都不如,是历年来最差的一年。香港影业的情况,由此或可见一斑。”补充说明的是,2006年的香港华语片(包括内地、台湾等)的第三十名,是霍耀良导演的《爱上尸新娘》,只有196万港元,低于200万。

1993年是香港电影的一个转折点,标志着香港电影由极盛而转向衰败;而1997年更是香港电影的一个痛,因为从那之后,香港的电影市场,越来越被外语片所占据了,如刚刚过去的2006年,港片总产量(包括数十部的跟内地合拍的合拍片)只有五十来部,票房累积不到3亿港元(还不如1992年的港片前八名的票房总和),大约占市场份额30%多一点。阿木(blog)/文

故事:从家国情怀到浪子心态

早期的香港电影,因为整体上跟内地的电影并没有太大的差异,而在中国电影研究中是被视为融为一体的。1949年以后的大约十多年的时间里,虽然香港是英国的殖民地,但是,香港的影坛有不少的左派电影人,他们的电影作品有着明显的当时的内地电影的特点,或者是在影片中表达出一种传统中国思想文化的内涵,如胡鹏导演、关德兴主演的《黄飞鸿》系列,表达的仍是传统儒家思想中的仁义礼德,又如张爱玲写给电懋的早期风俗喜剧片,《情场如战场》、《桃花运》、《南北一家亲》、《南北喜相逢》等,充满着南(香港)、北(内地)相互融合的景象。但六十年代的邵氏武侠电影当中的主角逐渐成为了浪子而以报仇雪恨以故事的主线,这时期的香港电影也更多的表现出其处于港英政府与内地政府的边缘地带的处境。

1984年中英政府签订了“联合声明”而确定了在1997年7月1日凌晨香港的主权回归内地政府,在这个大前提之下,“向北看”成为不少的电影人的创作的影响力之一,如徐克的《上海之夜》,将三十年代袁枚之的经典电影《马路天使》重新的编写故事,并削弱了战争的内容;又如严浩的《似水流年》,港人回内地探亲的故事以抒情化的方式展示了港人面对内地的复杂的心态;还有张婉婷的《八两金》等,展示了两种不同文化背景之下的心态。但是,这时期的港片当中所展示的还是复杂甚至矛盾的心态,甚至是将内地的人物形象有意无意的妖魔化(如《省港旗兵》系列)。直到徐克的《黄飞鸿》系列的出现,家国一体的内涵被借助于黄飞鸿这个广东人的形象鲜明的处立于银幕上。

内地电影素有寓教于乐的文化传统,在三十年代的民族存亡的危险时机文化更是被当作宣扬革命的工具,后来则发展为弘扬家国一体、以国为家的思想内涵,如《红色娘子军》、《党的女儿》、《自由后来人》等。而徐克在九十年代初拍摄的《黄飞鸿》系列,则延续了这种家国一体的情怀——比较关德兴版本、成龙(blog)版本跟徐克的版本甚至是刘家良的版本中的黄飞鸿形象可以更明显的看出这种情怀的展示。关德兴的版本当中黄飞鸿集中的表现出儒家理想的美德,充满着礼(待人恭敬、谦逊有礼)、义(是非分明、行侠仗义)、仁(重情重德、宅心仁厚)、恕(宽宏大量、忠恕有道)、忍(理智冷静、克己忍让)等(参见列孚:《徐克“黄飞鸿”系列研究》)理想化的情怀,但主要仍然是一个封建式的家长(只是这种封建式相对于当时很多人来说已经开明了很多),他主要是维护家庭以及身边的人的生活的安宁,以道德教诲为主,且动武力时常是适可而止;成龙的版本当中黄飞鸿则是一个顽皮的小伙子,以戏谑的方式消解了暴力,并颠覆了关德兴版本中的正正经经的人物形象;刘家良是黄飞鸿的再传弟子,而他导演的黄飞鸿形象偏重于关德兴的版本,表现出少年时代的黄飞鸿也是如何的深具儒家的传统美德……儒家思想当中有一个重要的方面是“修身齐家治国平天下”,在这种文化的关照下中国的文人可进可退(进则治理国家大事,退则管理好家事),而无论是关德兴还是成龙或者刘家良基本上还是把黄飞鸿的形象停留在“修身齐家”的阶段,徐克导演的版本终于让黄飞鸿走出了家的桎梏而“治国平天下”了——主要表现为两个方面,一是黄飞鸿的生活的背景被改变,二是将一些国家大事移植到了黄飞鸿的身上或者是让他目睹。

黄飞鸿出生于1847年,逝世于1924年。而徐克的版本当中他的生活时代是在1900年的前后(从义和团、孙中山、八国联军等可以看出),这时期的黄飞鸿实际上已经大约五十岁,但徐克并没有把他塑造为一个中年偏向老年的严肃有余、幽默不足的侠者,而是一个青年的有理想有抱负的侠者,甚至让他跟国外留学回来的十三姨谈恋爱(之前的版本当中对于黄飞鸿的爱情故事很少涉及,但在徐克的版本中爱情是一条比较重要的副线,甚至屡次出现黄飞鸿吃醋的场景)。而且,黄飞鸿还成为了一个为国家、为人民着想的侠客了,如在《狮王争霸》当中,黄飞鸿拼命帮助李鸿章躲过了杀身之祸并劝谕减少这种劳民伤财的事情,如《男儿当自强》当中不惜与为处于风雨摇摆的末期的满清政府的官员纳兰元术为敌(纳兰元术也成为《黄飞鸿》系列当中最经典的除黄飞鸿之外的人物形象,他一方面看到了满清政府的腐败,但是另一方面还是要在内忧外患当中维护满清政府的统治,充满了悲剧性)……面对九七回归的难以更改的前提,徐克借助黄飞鸿这个现实中的人物形象虚拟的展现了其家国的情怀。

但是,同样是徐克,在经历了1993左右的香港电影市场的种种不如意之后,却一改《黄飞鸿》系列的家国情怀,而展现了其浪子心态。他的充满阳刚意味的新作《刀》,改编自1967年的经典电影《独臂刀》,并将这种阳刚的、浪子式的心态进一步发扬光大。《独臂刀》中的主人公的父亲是为了保护家主而被杀的,但在徐克的《刀》中被改为为了维护治安与和平(因为来了盗贼飞龙),前者的被女主角无意中砍断了一支手臂也被改为被马贼用计砍断(增加了主人公跟马贼们的仇恨),即使是影片的结局,前者是男女主人公结伴而去过田园式的宁静的生活,重组了一个“家”,但后者,留下的是女主角独孤的终老在年月的深渊望明月的远远期盼着一年一度的跟相爱的人的见面相会——影片开始所展示的这个“家”到了最后只是剩下了一个躯壳,两位侠客都成为了无家的浪子,只是一年一次的到这里来相会。这就是徐克,舍弃了《黄飞鸿》中的豪情壮志与家国情怀,写就了江湖的“买卖”(《刀》中不少的出现买卖的场面并强调江湖的残酷本质)的暴戾与残忍,更写就了两个浪子。他的这个时期的另一部爱情文艺片《花月佳期》,讲述的是二三十年代的乱世上海的故事,虽然人物的悲剧命运得以改变,但仍然充满着乱世的无家的无奈;而改编自传统民间传说的《梁祝》,家更是一个郐子手,将两个相爱的年轻人送入了坟墓双双飞过万世千生去。

如果跟王家卫相比,徐克的影片中表达这种无家的情怀还是望尘莫及的。王家卫的经典作品《阿飞正传》正是以一个被生母所抛弃并与养母疏远的集浪子、痞子、流气、匪气甚至是感伤于一身的阿飞的形象,即使是别的人物,也是处于疏离的状态,即使彼此相爱还是心灵相互的阻隔更无法结合——这种浪子的疏离的主题还被延续到九十年代的作品当中,如《东邪西毒》,欧阳锋因为最爱的女子嫁给了他的哥哥而离家出走独自生活在沙漠的深处,开了一家小客栈(是的,客栈,这也说明了这里只是他的暂时的一个栖身之地,而不是家),甚至在拍于香港回归前夕的《春光乍泄》,更是将两个相爱的男人放逐到了远在地球的另一端的阿根廷,影片的最后虽然说梁朝伟所扮演的黎耀辉要回家,但是,影像中他到的是在台湾的那个朋友的家(而这个张震扮演的朋友还在阿根廷漂泊),他并感叹着为什么朋友为什么能长期的在外漂泊,这也暗示了自身的家的困境,影片的自始至终,他也只是一个过客,只不过,所漂泊的地方有所改变罢了。

这种漂泊、寻找的浪子的叙事模式还被延续到不少的作品当中,如李志毅的《天涯海角》、陈可辛的《甜蜜蜜》等——愈是面临着九七的到来,愈是表达出一种漂泊的浪子心态。阿木(blog)/文

风格:从喜剧化到悲情化

蔡洪声在《香港的喜剧电影》一文的开头就说,“在香港,电影既被当作一种‘社会阅读模式’——即通过对客观现实的描写使观众对社会现实获得一定的认识和了解,同时也被认为是一种‘娱乐模式’——即强调为处于紧张生活节奏中的观众提供消遣的功能。因此,喜剧电影的创作在香港影坛中一直占着十分重要的位置,80年代甚至被尊之为香港电影的主流”(收于其主编的《香港电影80年》)。其实,喜剧起源于古希腊的狂欢歌舞和滑稽戏,并在早期的卢米埃尔兄弟俩的《水浇园丁》中就被注入喜剧的因素,而1913年的华语片《难夫难妻》、《庄子试妻》在将叙事引入电影的同时也将喜剧性融入进去,此后喜剧电影在中国得到了迅速的发展,如三十年代的悲喜剧《马路天使》、《十字街头》、《化身姑娘》,又如张建亚的《三毛从军记》。

香港在六七十年代时一度是阳刚式武打片的天下,而许冠文的出现终于打破了这种到处充满着打打杀杀的局面,尤其是许氏兄弟创作的《半斤八两》,不仅打败了香港的票房记录,而且还成功的打入了日本、西班牙等国际市场。而随着七十年代末的《醉拳》、《蛇形刁手》等的成功,喜剧作为一种重要的类型成为香港电影中的主流。八十年代初的喜剧有动作化的趋势,延续着七十年代末的功夫喜剧的风潮,如《笑太极》、《林世荣》等,八十年代后期随着香港本土意识的加强世俗化的趋向越来越突出,如《精装追女仔》系列、《富贵逼人》系列等,表现出对于香港人的当下的日常生活甚至是私人生活的关注,宣扬香港人的价值观,并凸现了香港低于文化的独特性,如《富贵逼人》三部曲,故事的一个重要因素就是赌,赌彩。其实,无论是赌马、赌彩甚至是股票交易(香港有着一百多年的股票交易的历史,在韦家辉的试图勾勒出香港从七十年代初到九十年代初的这二十多年的香港的社会、历史、时代的变迁的史诗性电视剧《大时代》当中,股票便是重要的元素),都被深深的融入香港人的社会生活当中,并随着喜剧电影的世俗化而更多的在电影当中体现出来,即使是在香港回归后的部分作品当中,如《高度戒备》,赌马是推进叙事发展的重要因素,又如《暗战2》,出现了数百次的猜硬币是哪面的场景。

九十年代初的最重要的喜剧电影,则是周星驰的“无厘头”喜剧,如《赌圣》、《逃学威龙》、《审死官》、《鹿鼎记》系列、《武状元苏乞儿》、《唐伯虎点秋香》、《大内密探零零发》等,连续四年占据了香港票房的冠军位置,甚至1992年时港片票房前五名的全部都是周星驰的“无厘头”喜剧。借用影评人谭亚明的话说是,“何谓‘无厘头’?无厘头原是广东佛山等地的一句俗话,意思是一个人做事、说话都令人难以理解,无中心,其语言和行为没有明确的目的,粗俗随意,乱发牢骚,但并非没有道理。‘无厘头’的语言或行为实质上有着深刻的社会内涵,透过其嬉戏、调侃、玩世不恭的表象,直接触及事物的本质……无厘头意识作为香港人集体潜意识的积淀物,充分体现出通俗性、颠覆性、世俗性、多元性、反智性等特点。同时,新生代消费的需要和影片自身求新求变的结果使无厘头影片在人们的不期然中但是了。它表达了香港人的社会生活模式、心态和行为取向,展示了他们的迷茫和彷徨,并通过周星驰的电影宣泄了这种困惑”(收于蔡洪声主编的《香港电影80年》)。如《咖喱辣椒》这部由陈可辛主创的警匪片,张学友、周星驰扮演的警察不再是成龙(blog)扮演的那种浑身充满着正义感并为了维护正义而出生入死的形象,而是贪生怕死的甚至是被女性所嫌弃的普通人(在以往的很多警匪片当中,女性往往是作为被保护的对象而出现,而英雄人物也就成为女性的仰慕的对象);即使是在古装式的“无厘头”影片当中,也是充满着后现代的喜剧化的场景,如《大话西游》系列,无论是深情款款的说着“曾经有一段爱情摆在我的面前”的孙悟空,还是唱着经过改编的“Only You”的唐僧,甚至是那句让小妖挥刀自尽的“所以说做妖就像做人一样,要有仁慈的心,有了仁慈的心,就不再是妖,是人妖”,无不充满着“无厘头”的色彩,并在无厘头中融入了当代新生一代的香港人的心态。

喜剧类的贺岁片也成为了九十年代初的香港电影中的重要现象,主创者主要是黄百鸣和他的东方电影制片有限公司,这类电影基本上是欢庆式的、大团圆式的,给予观众欢笑与轻松,甚至融入一些改编后的粤语谐歌,充满着怀旧的气氛。此外,九十年代初还出现了《表姐,你好嘢!》系列、《警察故事3》、《国产零零柒》等喜剧电影,将喜剧的对象延伸为内地的公安形象。

喜剧电影与武侠电影在九十年代初成为了香港影市的主流,但并不能忽视的是,这个时期也出现了一些洋溢着末世的悲剧情怀的电影作品,如陈木胜导演的《天若有情》、《天若有情2天长地久》,乱世中的情怀终究因俗尘渺渺天意蒙蒙而分开;后来以《大话西游》而扬名的刘镇伟,在这个时期也以《天长地久》讲述了一个散发着浓浓的怀旧的气息的悲情故事。

在这个时期已经从整体上在作品中表达着悲剧情怀的,是杜琪峰的电影作品。1992年正是香港电影的最高潮的时期,但杜琪峰就在《东方三侠》中塑造了一种末世的以黑白冷色调为主的悲怆的世界,而到续集《现代豪侠传》,这种悲剧的意味更加的突出:人类所生活的是一个因为核战等而污染了的世界,因为严重的缺乏适合饮用的纯净水而这个城市被强权者所暗中操纵,所谓的民主更是被强权者所扼杀……地球是一个绝大部分是由水组成的星球,水也是人类生活当中必不可少的部分,纯净水的缺乏,正是隐喻了这个世界的缺失,也折射出悲凉的色彩。杜琪峰也曾表示《无味神探》对于他个人的电影经历而言是一部非常重要的作品,“以前导演对我来说,只是一个电影工种。这是一个很重要的界定。1994年整整一年没有拍电影之后,我意识到作为一个导演,应该要以自己的电影作品去跟人家比。不管电影是商业还是不商业,这都不重要,重要的是电影本身应该带有你的思想,你的看法。观众看完了电影以后,就会明确地评价这是哪个导演的风格或是哪个导演的意念。我觉得自己的电影风格要自成一个流派,这样我的电影就能生存下去,电影生命力可能就比别人的要长一些,否则如果继续走主流商业电影路线的话,时间拍的久了,可能自己就完全麻木了,可能还干不下去”(张静:《映画:香港制造》)。《无味神探》正是拍摄于1995年,也就成为杜琪峰转型的重要作品,一方面是他之前所走的那种主流电影的路线(警匪、枪战),另一方面融入了很多个人的思考与风格,特别是黑色的影像风格与悲情的叙事风格,成为往后很多银河映像出品的作品的重要风格。故事讲述一个青年警察在长期的婚姻生活后渐渐的忽略了妻子,直到有一天他被罪犯打伤了身体,他也发现妻子有了另外的男人并怀上那个男人的孩子……影片舍弃了多年以来吴宇森的英雄片所确立的那种浪漫英雄主义的叙事方式,而讲述一个普通的男人(只是他的身份刚好是警察)的夹杂着黑色幽默的悲情故事——此后他监制的《摄氏32度》、《两个只能活一个》、《最后判决》、《一个字头的诞生》等也都充满着命运无常的黑色感与悲剧感……

由杜琪峰主导的银河映像,正式成立于1997年,这是十年来香港电影当中最具“作者电影”色彩的公司,其中绝大部分作品都是以黑色、悲情为基调的——而从1990年到1997年的这几年的时间,香港电影在风格上也从喜剧化逐渐的过渡为悲情化。阿木(blog)/文

浮沉:内忧外患的结果

九十年代初的香港电影,是走向极盛的过程,更是从极盛一步步的衰落的过程,而这,是内忧外患的共同作用下的结果。

1.最重要原因:商业功利主义

电影首先是一门工业,这句话并没有错,但在香港,因为其在政治上处于内地与英国政府之间的边缘地带,也因为香港的经济在六七十年代后迅速的发展但香港人的生活越来越紧张,追求电影的商业利益成为了香港电影人的最主要的目的,特别是在面临九七回归的历史的大前提下,香港人更希望“博”一把,因为不知道九七以后究竟会变得怎么样。充满着尔冬升(blog)的夫子自道的《色情男女》当中就有这样的一个场景,监制阿虫在导演阿星在犹豫着是否接拍三级片时说,“电影不过是假象,你这次卖座了,下次拍什么没有人管你了,这一行时这样的”——与此形成对比的是导演尔冬升(由刘青云扮演)因为拍摄艺术片《没有车胎的战车》(暗指尔冬升导演的《烈火战车》)遭遇如潮恶评而要跳海自杀……

商业功利主义的最典型表现就是大量的跟拍、翻拍、重拍、续拍的出现,虽然这并非九十年代的香港电影市场特有的事情,如吴宇森在《英雄本色》成功后让“小马哥”死而复生而拍摄了《英雄本色2》,但是到了九十年代的香港,这既成为香港电影的一种重要现象,同时也是香港电影的一个致命伤口。因为在香港,本土的电影市场是非常的狭窄而必须借助外埠市场增加收入而达到盈利的目的。这时期的主要外埠市场是在韩国跟台湾,1991年时韩国以630万美元进口了64部港产片到韩国上映,且其中绝大部分是武侠片(九十年代末以来的韩国武侠电影还不少的有着香港电影的影子),1992年也就更为大量的出现了武侠片的这种类型,即使是在一些喜剧电影当中也要融入武打或动作的成分在内,如1992年的香港票房亚军《家有喜事》,香港版的结局是三弟以闽南语高歌一曲《相逢何必曾相识》而大哥大嫂也破镜重圆皆大欢喜,但韩国版的结局却改为一段七分钟长的动作戏,即大嫂遇到匪徒而三兄弟大展身手(尽管影片的前面并没有任何地方说明这三兄弟是身手不凡的高手)……(这种很“无厘头”的出现动作戏的状况还延续到了现在内地的所谓武打大片当中)1993年的在韩国上映的还仍然是武侠片为主,但后来因为逾期交片等缘故被韩国片商压低价格,后来到了1997年年底的亚洲金融风暴再加上随后韩国本土电影的异军突起,更是基本上切断了港产片的韩国这一外埠市场。

台湾市场则是港产片的另一个外埠地区,一度台湾市场的六条电影院线中有五条是基本上放映港产片而促进了港产片在台湾的大卖,给港产片带来巨大的利润,但同时也使得港产片的危机越来越严重。因为当时台湾片商往往在电影上映前就以买片花的方式基本上付了制作这部港产片的1/3的费用,而港片片商也乐意于提高制作成本增加演员的报酬而提高演员的积极性(但也是当时,刘德华、梁朝伟等人创下一年拍摄十多部电影的记录)。但这种严重依赖别人的方法并非长久之计,因为港产片的长期的拍摄跟风之作而质量上越来越低,台湾片商也更加乐意于购买好莱坞的大制作增加票房的竞争力,港产片也逐渐的失去了台湾市场。到了1997年的席卷亚洲各地的亚洲金融风暴,更是使得原本已经失去韩国、台湾市场的港产片雪上加霜,也失去了伊朗、新加坡等市场。

另外,商业功利主义在这个时期还表现为三级片的泛滥。八十年代末香港实行了电影分级制,而也逐渐的出现了以情色为主的三级片(三级片主要是包括情色、暴力两种类型)。据美国学者,也是香港电影的研究专家大卫·波德威尔的统计,1992年出现了109部三级片,1993年则上涨到123部,1994年减少到59部(但电影院已经改放日本出品的三级片了,当时在香港上映的外语片当中,大约40%是日本的三级片)。三级片当中出现过一些比较精彩的作品,如叶玉卿主演的《卿本佳人》、李丽珍(blog)的《蜜桃成熟时》、邱淑贞的《香港奇案之强奸》等,但绝大部分的三级片都是跟风之作,都是粗制滥造的作品——因为三级片常常可以吸引观众的“窥视”的欲望且制作成本很低而被得以大量的出现。

而将每年的三级片、武侠片、喜剧片这三者的数量加起来,几乎就是九十年代初的港产片的年产量的数字——香港电影在八十年代走向黄金时代的一个重要原因是港产片的类型的多元化发展,如市井生活片、爱情文艺片等都大量的出现,但是,在九十年代初的激烈竞争之中,港产片的类型,却也变得非常的狭窄了,这种狭窄又反过来致使观众对于大量的跟风之作的厌烦而逐渐对港产片失去了原有的信心与兴趣,形成了一种恶性循环的过程。

商业功利主义一度成就了香港电影的繁华,但也给予了香港电影致命的打击。

2.电影人才的流失与青黄不接

八九十年代之交再度的出现了香港的移民潮,同样也有不少的电影人才纷纷前往好莱坞发展,如凭借《英雄本色》而崛起的吴宇森和周润发,如因《龙虎风云》使得英雄片再起风云的林岭东,如在《黄飞鸿》中宣扬了其家国情怀的徐克,以及成龙(blog)、洪金宝、李连杰(blog)、袁和平等等香港的优秀的电影人才,而这些人基本上代表了香港电影黄金时期的最优秀的人才。

中年一代人才的流失,但却缺乏新的人才给予注入新的血液,更何况,因为香港电影的商业功利主义的过于的浓重与港产片的日益减少,新人一方面既缺少锻炼的机会(如吴宇森,在二十来岁时就跟随着张彻担任副导演,如许鞍华,当年也是跟随着胡金铨学习),另一方面制片商也往往不放心让他们担纲主演——这也成为了并片面繁华但整体上还不够成熟的香港电影在面临困境时的两难,于是,观众在电影中所看到的,往往还是刘德华、梁朝伟、黄秋生、刘青云等为数不多的观众非常熟悉的演员。

在导演方面,也是杜琪峰、刘伟强、王晶等中年一代的电影人活跃于影坛,而缺乏新导演的出现。

3.黑社会与盗版的猖狂

黑社会并非是在九十年代才出现,但是在九十年代特别的猖狂于娱乐圈,甚至拍电影也成为黑社会洗钱的一种手段。当红艺人被黑社会持枪要挟拍片的事情不时的发生,甚至出现了李连杰的经纪人被黑社会暗杀等事件。而1992年1月9日凌晨零点左右,多买蒙面匪徒持刀枪闯入观塘的东方冲印公司抢《家有喜事》的底片(《家有喜事》是当年的贺岁片之一,正准备在1月25日上映,后来也成为当年的票房亚军),虽然影片最后还是如期上映,但也引得虚惊一场。而随后的15日全港的演艺界也举行了“全港演艺界抗议影圈暴力大游行”的活动,声讨介入演义圈的黑社会。

比黑社会的猖狂甚至还要严重的是盗版VCD的猖狂(发展到现在则是盗版DVD跟非法下载),如《色情男女》中的一处场景,电影是在当晚的午夜场才开始上映(午夜场是香港电影八十年代的一个优良传统,有不少的影片先在午夜场上映,然后根据观众的现场反响——因为导演往往也会出现于午夜场当中——进行调整甚至是影片的修改,如吴宇森的《喋血街头》,正式上映的版本是在午夜场的基础上根据观众的反响而略作修改的;而且,观看午夜场的大部分都是年轻一代的观众,他们代表着新一代的观众的口味,而也可以借鉴于下一部作品的创作),但在旺角等地已经出现了盗版VCD了;又如著名编剧文隽(前两年还担任金像奖的主席),他跟刘伟强等人一起创作的《古惑仔2猛龙过江》因为第一部的卖座,在首映当天他就在街头看到了盗版VCD的影子,可见当时的盗版的猖狂。而李力持导演的《爱你爱到杀死你》中还出现了这样的场景,当红歌星跟助手们在街头遇到贩卖盗版的,却没有看到她的专辑的盗版CD,却看到大量她的竞争对手的,于是,她很懊恼,因为觉得自己还不够红,以至于街头还没有出现她的盗版专辑。

此外,电视机这个时期也在香港得到普及,电子游戏也成为香港新一代年轻人的娱乐工具之一,而分流了不少的电影观众。

4.合拍片的低潮

合拍片,这里指的主要是内地与香港之间的合拍片——2006年香港电影市场的华语片前十名当中绝大部分都是合拍片,但其实,合拍片在香港回归前夕也是一种重要的现象。

内地与香港的电影制片的合作,在五六十年代时一度很明显,但从六十年代中期到七十年代末也被一度的中断,八十年代后这种合拍的现象也逐渐的增多,到1992年时香港与内地合拍的影片数量达到44部,徐克导演的《新龙门客栈》也以合拍片的方式进入内地市场,以377个拷贝数创下当年全国拷贝发行量的最高记录。这时期的合拍片,以武侠片为主,但内地的市场并非其合拍的主要因素,而是因为内地有着广阔的外景地,且在内地的电影制作费、劳工费等相对低廉而可以节省支出。而对于内地的电影市场而言,这些合拍片又可以促进观众的人数,如当年的“全国电影市场评述”所说,“1993年影片交易最为看好的都是内地与香港联合制作的合拍片。《黄飞鸿之狮王争霸》、《霸王别姬》、《方世玉》、《英雄本色》(引者注:徐锦江等人主演的那部)、《少林豪侠传》等销售收入都在300万元以上,最高达700多万元,这些影片制作耗资高、场面大,有名演员出演,对观众有强烈吸引力,影片成交很快,拷贝价格也高,发行公司每月排映一部,即可拿到全月50%-70%的收入”。这时期也有部分的内地导演寻求跟香港制片公司合拍电影并送往海外参加电影展的现象,如张艺谋的《活着》、陈凯歌的《霸王别姬》等,而1993年北京电影制片厂全年制片18部,其中有13部是跟香港的制片方合拍的。

内地在1994年7月颁布了《关于中外合作摄制电影的管理规定》,这也是第一部正式出台的合拍片管理规定,在包括审批、审查、管理等方面都做了明确的规定,甚至规定了各类制片厂的合拍片的数量比,这一方面使得合拍片“有法可依”,但也应该承认,这些条条框框的规定制约了合拍片的进一步发展;而在1996年8月的长春电影节期间,电影局召开了全国电影合拍座谈会,提出了今后的合拍片要“以我为主”的原则,后来又进一步的要求主创人员除导演、编剧、摄影师应以我境内居民为主以外,担任主要角色的我境内居民一般不少于50%。如此量化的规定对于近年来寻求合拍的方式突破的港产片而言无疑又是一个沉重的打击,而1996年的合拍片只有29部,1997年下降到25部。再加上港产片进入内地市场要面临好莱坞的分帐大片的竞争,相对于好莱坞的大制作而言显得只是低成本制作的港产片更是缺乏竞争力,而即使是在香港的本土市场,就如前文所说,外语片已经成功的抢滩。

此外,再加上香港回归前夕的政治上的风云变幻、经济上的低迷、外语片的成功抢摊等因素,港产片进一步萎缩了。阿木(blog)/文

举报成功