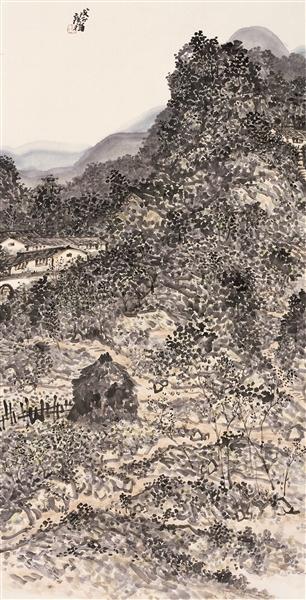

毕宝祥 《皖南》 136×68cm 2008年

文/毕宝祥 原载《美术与设计》2005年第4期

中国画因其具有鲜明的艺术特色和深厚的文化底蕴在世界文化中卓然独立。山水画又以其自身的优势和与民族文化强烈的相融性在中国画中举足轻重。自六朝初期山水画滥觞后,一千多年盛行不衰,表现出强劲的生命力。尤其是在传统绘画中,山水画更是独领风骚。翻开画史、画论、画册,山水画理论及作品洋洋大观。那么,山水画何以如此备受青睐呢?

一、得益于传统文化的滋养。

首先是儒、道思想。

儒家的“学而优则仕”使得文人极尽“知诗书,懂礼乐,通六艺”之能事。兴办私学,崇尚教育,这些无疑促进了文化氛围的形成和文人阶层的壮大。中国画家多为文人,可以说没有文人就没有中国画。山水画一开始就具备了很高的文化品质是与此分不开的。儒家的一些观念,诸如从“游于艺”到“尽善尽美”,从“文以载道”到“有补于世”,以及“哀而不伤”,“乐而不淫”的中和美学观,都对山水画有着重要影响。儒家思想对中国文化的影响是极其广泛的,但就山水画而言,影响最大的却是处世态度与儒家截然相反的道家。儒家积极入世的态度固然对文化的发展起着推动作用,但是,道家的消极出世的态度却在很大程度上直接导致了山水画的产生和发展。这是因为儒家学说是把人和艺术推向社会,并适应社会,服务社会,而道家思想把人和艺术引入自然并顺应自然。人具有两重性,既属社会亦属自然。社会让人失望时人总会在自然中寻求慰藉。作为绘画主体的人,一旦投入自然,那么,作品取材于自然也就理所当然了。

文人雅士受到道家清静无为、听任自然的影响,追求隐逸生活。他们摆脱世务,遁迹山林,自喻适志。特别是魏晋时期,以《庄子》为中心的玄学独振一时,文人雅士更是崇尚超凡脱俗,清逸旷达的韵致。他们在山水中“澄怀观道”,“静知体道”,人与自然更加亲和。山水诗出现,山水画和山水画理论也应运而生。宗炳从“好山水,爱远游”,到写出中国第一篇山水画理论《画山水序》,无论是行为上,抑或理论上,无不体现出道家思想对他的影响。道家认为:道统贯万物,万物因道而生,体现在山水上就是“山水以形媚道”,创作山水画时就应该“技进乎道”;道家提出“心斋”、“坐忘”,画家在登山临水时就力求进入物我两忘:“不知我之为山水,还是山水为我”的境界;道家的“五色令人目盲”,“朴素天下莫能与之争美”,“无色而五色成焉”的美学观,在很大程度上影响了水墨山水的形成;道家的对立统一,则成了山水画构成的重要法则;道家的“得鱼忘筌”、“得意忘象”,对写意山水画的形成、发展有着重要的影响。

其次是佛教思想。

佛教在西汉传入中国后,到了魏晋时期和道家融合。道佛有相似之处,只不过佛比道在行为和观念上有过之而不及:道主张“清心寡欲”,佛主张“四大皆空”,道“归隐”是投入自然怀抱,以求得精神的清静;佛出家,是拜倒在佛像的脚下,以求得灵肉升天。但它们的共同之处都是消极避世,看破红尘,且都能使人获得精神上慰藉,因而很快被文人接受而盛行,此后历史上画家皈依佛门者,不胜枚举。

佛教对山水画影响较大的是禅宗。禅宗为佛教的重要派别,自唐以后“禅学日盛”,文人趋之若鹜,原因有三:一、禅宗,尤其是南宗,讲顿语,不重修行,不念经,他们陶然于山水之间,无拘无束,怡然自得,这样的境界与文人喜爱的道家的自然无为、清静淡泊何其相似。二、社会动乱、官场受挫、怀才不遇,使得一些文人遁入空门。佛教的“四大皆空”“诸行无常”对于身在世态炎凉,仕途险恶的文人来说不啻为安魂剂。他们参禅拜佛,一方面摆脱尘世烦忧,另一方面也是寻找精神归宿。三、禅的意趣和境界与诗画相通,两者都需要内在的感受和体验,都注重启示和象喻,追求一种言外之意,强调一种空灵淡远、超凡脱俗的境界。文人通过参禅的体验,在他们作品里表达禅理禅趣。

由于众多画家的参禅,绘画必然受到影响,山水尤甚。唐人王维就“耽于禅悦”,并将参禅领悟到的意趣引入绘画,使风格大变。他的山水画,以气韵为重,变青绿重彩为水墨渲淡,使超然空灵的襟怀与萧疏清旷的山水融为一体,将画境和禅意化为一炉,并因此开创了水墨山水画的先河。山水画由此更加玄妙脱俗。王维的传人张璪提出的“外师造化,中得心源”的著名观点,与禅宗的心性学有着内在的联系。其画也“已遗去机巧,意冥玄化,而物在灵府,不在耳目”。

(毕宝祥:南京师范大学美术学院教授、江苏省徐悲鸿研究会会长、江苏省中国画学会副会长、江苏省美术家协会常务理事)

举报成功