工匠精神复活千年传奇

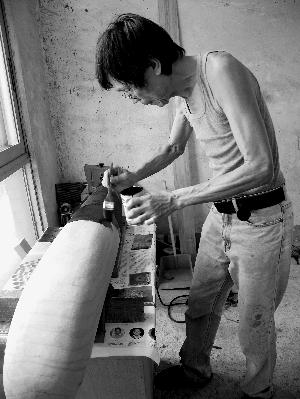

黄祎琦出生于香港,2007年回归广州定居。在当今箜篌的发展上另辟蹊径,以工匠精神,孜孜不倦,精益求精,从事各类古代箜篌的复制、设计、制作,硕果累累,成为中国“重塑可演奏古竖箜篌”的第一人。

黄祎琦出生于香港,2007年回归广州定居。在当今箜篌的发展上另辟蹊径,以工匠精神,孜孜不倦,精益求精,从事各类古代箜篌的复制、设计、制作,硕果累累,成为中国“重塑可演奏古竖箜篌”的第一人。 许碧兰与黄祎琦箜篌、琵琶二重奏。

许碧兰与黄祎琦箜篌、琵琶二重奏。

由中国乐器协会、上海国展展览中心有限公司、法兰克福展览(香港)有限公司共同主办的2017中国(上海)国际乐器展览会将于10月11日至14日在上海新国际博览中心举办。今年格外引人瞩目的是民乐馆内将呈现的“丝路箜篌”主题文化展,从卧箜篌到盛世箜篌的发展变迁,从乐器的制作复原到弹奏演绎,近二十台箜篌展品,配以箜篌相关挂画,加上展出期间不间断的专家讲座与现场演出,为观众再现丝绸之路上古老而神秘的琴音。近几十年来,有一批致力于复原箜篌进而研究发展箜篌演奏的音乐家,他们既是工匠,又是学者,又是演奏家,还必须是作曲家,让人们不由得对箜篌这件古老的中华民族乐器心生敬意。在中国国际乐器展开幕之前,北京晨报记者通过电子邮件独家采访了“中国重塑可演奏古竖箜篌第一人”黄祎琦。

以箜篌为名的乐器分为三类

北京晨报记者:您能否介绍一下箜篌在中国历史上的兴衰脉络?

黄祎琦:据史料记载,以箜篌为名的乐器分为卧、竖及凤首三种不同类形的乐器。卧箜篌在我国最早的记载是: 以竹为槽(音箱),五弦,十余品,以拨弹之。竖箜篌,“体曲而长,23弦,竖抱于怀中,两手齐奏,俗谓之擘箜篌”,至隋唐广受欢迎,盛极一时。凤首箜篌为印度一带传入的弓形箜篌,在传入中国后加了各种头饰,如龙首、凤首、马首、驼首等,平放于身前或竖抱于怀两种演奏方式兼而有之。现代箜篌则受到了西方时兴的踏板变调竖琴的影响, 晚清至民国初年均有音乐爱好者改良和仿造,但未能成功;至新中国成立后,在广大音乐界人士的大力支持下,在乐器制作工人和箜篌演奏家的不断努力之下,这件古代乐器——箜篌(竖)才重获新生。

北京晨报记者:历朝历代箜篌有多少种款式?

黄祎琦:首先要明确,我们心目中的箜篌是什么样的?上面介绍箜篌有“卧箜篌”、“竖箜篌”、“凤首箜篌”之分;以“竖箜篌”为例,“竖箜篌”源于美索不达米亚平原,非华夏之旧器,沿丝绸之路东传直至扶桑,途中因各地的不同演奏习惯和制作工艺作出了一些改变,例如,“竖箜篌”的弦数在不同朝代便有所变动,史料中先后出现过20、22、23和24弦的“竖箜篌”。而以中国一地计,在盛唐的十部乐中至少有十种款式的箜篌,后经各朝及至明末,历朝也相应有各种规格的竖箜篌;目前根据敦煌莫高窟壁画和新疆克孜尔石窟、森木塞姆石窟等地资料,能初步确定两款“竖箜篌”的规格,那就是十部乐中的“高昌箜篌”和“龟兹箜篌”;但大部分壁画中的“竖箜篌”都无法考证其归属,还有赖学者和专家去找出答案。

箜篌梦”一梦就是三十多年

北京晨报记者:能介绍一下箜篌复原的历程吗?

黄祎琦:1980年,我在香港大会堂音乐厅出席一个音乐会,与邻座的中国音乐学院古筝教授曹正结识,就箜篌研究相谈甚欢,曹正回北京后给我寄来了自己的文章《话说箜篌》,内容主要是介绍我国箜篌的历史和现代箜篌发展和制造的过程;书中对古代箜篌失传的惋惜溢于言表。就这样我在曹正的引导下,做起了箜篌梦,这一梦就是三十多年!

箜篌不可及,竖琴的资料相对丰富。于是,我开始以“竖琴”为研制对象,原材料、弦线、零部件的设计制造都一手操办,可以说,“竖琴”成了我想象中的箜篌!而就在1998年,日本音乐家到香港参加“亚洲艺术节”,他们带来了很多敦煌乐器的复制品,这些乐器大都是藏在日本正仓院的珍品。在这里,我看到了非常珍贵的数据——箜篌数据图。这真是喜出望外,我对“箜篌数据图”进行了详细的记录和拍摄,后来这一资料成为了我复原古箜篌的重要参考和研究资料。

日本正仓院的两件箜篌残件是目前研究唐箜篌唯一的实物资料,虽然古代箜篌的规格并不统一,但这些数据具备一定的参考价值,在制作其他地区和款式的竖箜篌时具有指导性作用。我首先要想办法利用残件的数据以一比一的比例绘制出残件的实图。横臂上山口钉间的距离是控制和决定槽(音箱)的长度和整个箜篌大小的重要因素,据此初步绘制出了缺失部分的示意图。另外,横臂上的23颗山口钉的位置也是一项重要的数据,以一孔(山口钉孔,因部分山口钉脱落而留下孔)向音箱面板伸延到一合理位置找出第一弦的位置画一连线后,根据第一弦的位置,再在其余22支山口钉或山口钉孔向音箱方向画出了其余22弦的平行线,整个音箱的外观与大小即确定下来了。

“吴丝蜀桐张高秋”,唐代箜篌是就地取材,以江浙一带的丝为弦、以四川的桐木为体(音箱),但也同时保留胡箜篌皮革面板的结构。至于唐代的竖箜篌怎样调整音高,唐顾况《李供奉弹箜篌歌》中有一句:“赤黄绦索金鎝头”,其中的绦索就是调整音高的工具。绦索是棉线制成的绳子,套着弦尾,绕在横臂上用力拉动至一定的音高,打结,再转动绳套使弦音升高。但据日本正仓院的箜篌残件来看,其中一台漆箜篌已用木轸作调整音高的工具。重塑是在原有结构和数据基础上,综合现代的演奏习惯等因素来制造竖箜篌。现代竖箜篌音箱可用胡杨木、色木、松木、杉木及泡桐等,面板一般采用兰考泡桐,使用尼龙弦或仿吴丝,采用“竖琴”轸调音。竖箜篌的弦长是根据实体完成的箜篌来定弦长,也就是说,乐器制成后才能确定弦长,而不是以弦长去决定音高的设计。

我的工作得到了妻子许碧兰的全力支持。在她看来,箜篌不仅仅是一件乐器,也是一件美术工艺品,是美的表现,个性的升华,同时从敦煌壁画众多的竖箜篌观察到,每台竖箜篌都有不同的花纹; 所以,她认为竖箜篌的美化是箜篌灵魂的一部分;亦即是说,箜篌做得再好也只是一个躯壳,音质与美化才是竖箜篌的灵魂。为此,发挥她的想象力,为我的竖箜篌量身定制各种美丽的衣裳,一展竖箜篌的个性与风采。

北京晨报记者:箜篌的演奏和专门为箜篌这件乐器的创作状况是什么样?

黄祎琦:我的妻子许碧兰还是中国复原古竖箜篌演奏的第一人,从2011年起我们夫妻二人拿着竖箜篌跑过很多地方,广东、广西、沈阳、北京和中央民族乐团等地点。我的另一位得力助手——中国古箜篌青年演奏家张倩对当今复制的古箜篌的研究和演奏艺术也作出了不小的贡献,她的表演正如唐人《箜篌赋》中记载,“靡靡乎荡心,洋洋乎盈耳”,使我们看到了古竖箜篌演奏艺术发展的美好前景。作为第一架现代箜篌弹奏者的崔君芝也始终关注着竖箜篌的制作和改进工艺,积极地协助我对竖箜篌制作和发表个人意见。就像她以往不辞辛苦的奔走辽宁、苏沪之间,根据她表演实践的经验跟制作工人、设计师一起进行改革实验,加速了制作现代箜篌的进程; 同时以这种精神支持和参与,使古竖箜篌更广泛地面向音乐爱好者,这种精神是难能可贵的。

2013年,我受中央民族乐团委托为“印象国乐”首演特制的四台竖箜篌在国家大剧院亮相;2016年1月广州图书馆箜篌展加开了一场箜篌讲座,入座率竟是110%;2017年古箜篌在崔君芝的奔走下加入到了中央音乐学院的课程中。在国际舞台上,箜篌在土耳其、日本、韩国、希腊、德国、美国等国也渐渐备受关注。复制出可以用于舞台演奏的古竖箜篌是我多年的愿望,我更高兴的是能与广大的国乐爱好者分享这千年乐种,让他们能看到千年前的古乐器——竖箜篌。

北京晨报首席记者 李澄

举报成功